为夯实科研基本功,弘扬严谨求实的科学精神,7月10日9时,药学院“药研启创”社会实践队队员何彦颖和冯文成在实验室完成了为期72小时的细胞毒性测试数据分析,标志着本次实践在科研实操层面取得阶段性成果。此次实验聚焦药物毒性评估流程与分子生物学基本操作,系统锻炼了实践队员的实验设计能力与科学思维。

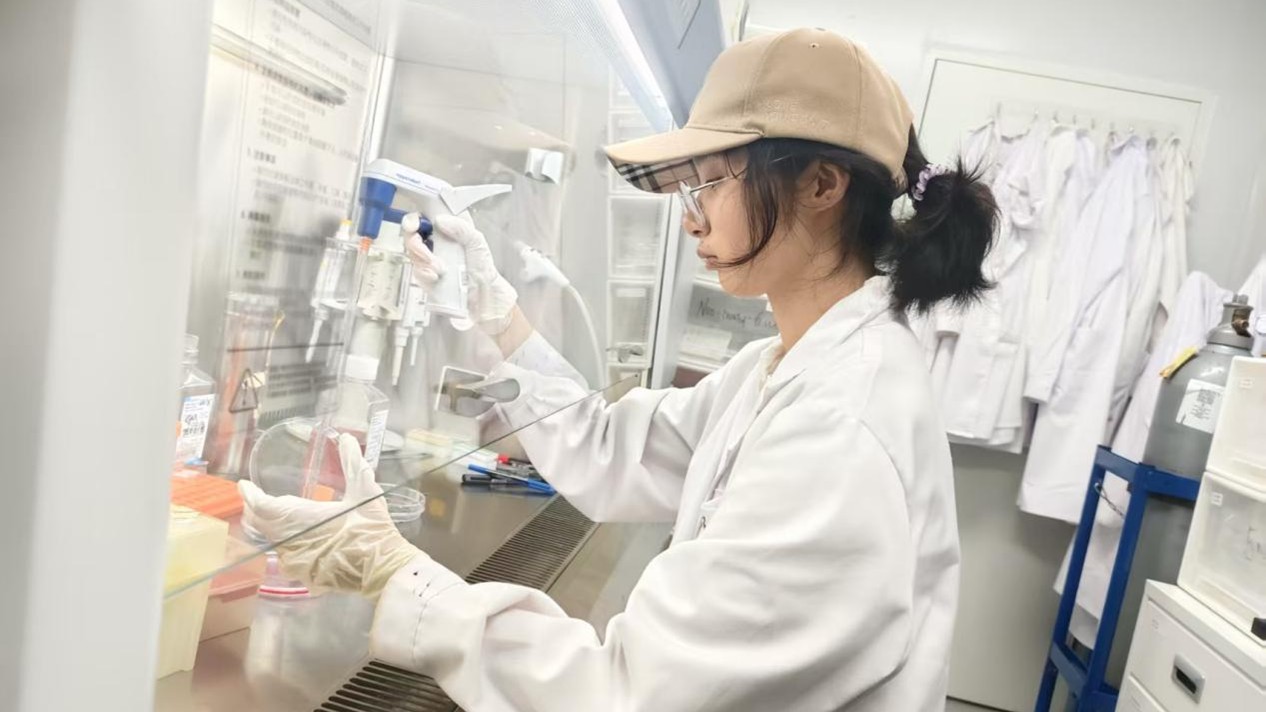

本次实验以“铁螯合与非铁螯合化合物对细胞的毒性差异”为核心,涵盖细胞培养、药物处理、检测分析等关键环节,流程严谨且充满技术挑战,是实验室常规研究的真实缩影。实验刚启动,何彦颖与冯文成便迅速进入状态,他们按规范穿戴无菌装备,着手准备细胞铺种工作。从计算细胞悬液用量到梯度稀释,再到精准加样,每一步都在师兄的指导下仔细核对。完成铺板操作后,细胞被平稳送入培养箱进行静置培养,以待其顺利贴壁,为后续实验的开展奠定基础。

待细胞成功贴壁后,下午的加药环节随即展开。冯文成负责化合物稀释与加药操作,全程严格遵循规范,时刻留意,以避免溶剂对实验结果产生干扰。加药完成后,样本被再次送回培养箱。在接下来的72小时里,两人有条不紊地为后续实验结果的分析和处理做好了各项准备工作。

紧接着,7月11日,CCK8检测如期进行。何彦颖小心完成试剂添加与孵育步骤,待数据读取后,初步验证了实验假设——目标化合物可能通过特定机制诱导肿瘤细胞死亡,这一发现让两人备受鼓舞,也为后续研究指明了方向。随后的数据分析阶段,何彦颖借助专业软件整理数据、生成结果图表,当看到清晰的实验结论时,她在笔记中写道:“原来科学研究就是这样,从假设到实验,从数据到结论,每一步都值得敬畏。”

回顾整个实验过程,何彦颖感慨颇多。她坦言,第一天做细胞计数时格外紧张,生怕操作失误损伤细胞,当看到活细胞率达标时,才确定操作无误。而在师兄的耐心指导下,如今面对复杂的实验流程,她已能从容应对。

此次科研实践不仅提升了她的实验技能,更深化了她对“严谨、求实、传承、创新”的科研精神的理解。通过在实验室里的实操学习,她已逐步克服内心恐惧,能够独立且规范地应对细胞毒性测试的复杂流程。

作者:何彦颖 审核:韩旭、郭宜珍、辛文渊 编辑:周笑天 责编:杨璐萍